Für mich war die Führung durch die Gedenkstätte Ravensbrück eine besondere Erfahrung. Es war mein erster Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers überhaupt.

Die Führung beginnt in der Früh, vor dem größten Gebäude des Jugendherbergengeländes. Wir sind noch etwas verschlafen, weil – wie es eben nun einmal so ist mit jungen Menschen in Jugendherbergen – die vorherige Nacht doch recht kurz war. Aber die Sonne scheint und der Himmel ist sommerblau.

Ich bin gespannt, denn ich bin eine der wenigen, die noch nie eine KZ-Gedenkstätte besucht haben. Uns erwartet Angi, die schon seit 15 Jahren pädagogisch in der Gedenkstätte arbeitet. Es erfolgt gleich die Aufforderung uns noch einmal umzuschauen auf dem großen Hof der Ansammlung von Häusern, in denen wir untergebracht sind, Mädchen im Haus „Linde“, Jungs im Haus „Weide“. Uns allen wird etwas mulmig als sie uns offenbart, dass wir in genau den Räumen geschlafen haben, in denen vor 60 Jahren die Aufseherinnen des ersten und einzigen Frauen-KZs gewohnt hatten.

Sie führt uns an dem Hügel vorbei, auf dem eine breite Treppe hinauf zu einem weiteren Haus führt. Das sieht schon weniger nach Jugendherbergenunterkunft und viel mehr nach Einfamilienhaus aus. Das Einfamilienhaus auf dem kleinen Erdhügel, das auch wirklich eines war, versinnbildlicht die Machtstruktur der KZs. Im Frauen-KZ arbeiteten ausschließlich nichtjüdische Frauen als Aufseherinnen, die eine an Absolution grenzende Macht auf die inhaftierten Frauen ausüben konnten, aber selbst über der Oberaufseherin stand ein Mann. Ein General des NZ-Regimes wohnte mit seiner Familie in dem Haus auf dem Hügel. Den Aufseherinnen war männlicher Besuch untersagt.

Das nächste Mal bleibt Angi vor einem breiten Gebäude stehen, die letzte Station vor dem KZ selbst. Sie kann dokumentierte Geschichten erzählen. Von der chinesischen Diplomatentochter, die inhaftiert wurde, weil sie Juden zu falschen Pässen und Ausreisepapieren verholfen hatte oder der kleinen Lisbeth, die als Vierjährige zusammen mit der Mutter verhaftet und hierher verschleppt wurde und die nach der Befreiung des KZs nichts weiter über sich sagen konnte als ihren Namen. Erst im Erwachsenenalter war es ihr endlich möglich den Vater ausfindig zu machen, der das KZ ebenfalls überlebt hatte. Das Frauen-KZ war nicht nur dazu da Jüdinnen einzusperren und zu brechen, sondern auch andere Frauen, die als für die Gesellschaft untauglich galten, wie politisch aktive Gegenspielerinnen, Romafrauen, Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen oder Frauen, die als „arbeitsscheu“ galten. Genauso wie Kinder von verhafteten Frauen, für die keine andere Unterkunft gefunden werden konnte, und die kurzerhand mitinhaftiert wurden. Eine eigene Sträflingsnummer inklusive.

Aufseherin: „Du kannst das nicht! Du bist so ungeschickt und dumm!“

Dann ist es so weit. Wir laufen an einem löchrigen Stück Mauer vorbei und betreten das ehemalige KZ. Ich hatte die Vorstellung gehabt, die Geschichte dieses Ortes sei so alt, inzwischen müsste sich die Natur die mit Stacheldraht eingezäunte Fläche zurückerobert haben. Gras, Blumen, Gestrüpp müsste dafür gesorgt haben, dass diese Seite des Zaunes ähnlich aussieht wie die andere. Aber der Ort ist genauso hässlich wie seine Geschichte.

Der Boden besteht aus aufgeschütteten grauschwarzen Steinen. Außer ein paar heruntergekommenen Häusern an der Seite steht hier nichts. Der Anblick erinnert mich an eine angefangene und ignorierte Baustelle. Nur ein paar Bäume bilden eine Art Allee und passen gar nicht ins unattraktive Landschaftsbild.

Angi erzählt uns die Geschichte der Bäume und der tiefergelegenen, länglichen Vierecke in den Steinen. Am Anfang war das KZ mit ein paar tausend Häftlingen belegt, zum Ende hin mit 35.000. Wir sind etwas erschrocken. Wir sehen uns die tiefergelegten Flächen an, die wir vor uns haben. Jedes gerade so breit, dass sich vielleicht vier von uns mit ausgestreckten

Armen nebeneinander stellen können, vielleicht zehn an der Längsseite. Hier schliefen, wuschen, kleideten sich in Baracken zu „guten“ Zeiten 200 Frauen und Mädchen, in „schlechten“ Zeiten über 1.000. Bis zu sechs Frauen mussten sich ein einziges Bett teilen.

Aufseherin: „Du verweigerst die Arbeit! Du bist faul!“

Der Tag der inhaftierten Frauen und Mädchen begann früh, schon vor 4 Uhr morgens, mit stundenlangem Stillstehen in Reihen, damit der Zählappel der Aufseherinnen von statten gehen konnte. Dabei war es völlig egal wer jung oder alt, wer krank oder gesund, wer hungrig oder weniger hungrig war. Wer nicht still auf den Beinen stand wurde bestraft. Wer seiner Erschöpfung erlag oder die Bestrafung nicht überlebte wurde bis zum Ende liegen gelassen.

Der restliche Tag bis zum nächsten Zählappel bestand aus Arbeit. Hierbei diente die Arbeit nicht immer als Beitrag zur Verschönerung der Ortschaft – wie die Allee der Bäume – sondern durchaus auch als Kontroll- und Erniedrigungswerkzeug. Angi wird uns gleich noch die „Steinrolle“ zeigen, ein Gestell aus Eisen, mit dem die Inhaftierten wie Zugpferde eine mehrere Tonnen schwere Walze aus Stein hinter sich herziehen mussten um den Boden zu glätten. Die unter den gefangenen Frauen unbeliebteste und gefährlichste Aufgabe. Die Arbeit an der Steinwalze war für die schwachen und ausgehungerten Frauen nicht nur extrem schwer, sie fand zu jeder Wetterbedingung statt und die Aufseherinnen bestimmten ob die Walze von zwanzig oder nur von zehn Frauen gezogen wurde. Tödlich konnte die Arbeit für diejenigen verlaufen, die während des Ziehens zusammenbrachen, denn wenn die Aufseherinnen bestimmten, dass die Arbeit nicht unterbrochen werden durfte, dann wurden die inhaftierten Frauen ungewollt ebenfalls zu Mörderinnen.

Auch wenn es sich paradox anhört, die gemeinsame Haft schweißte die Frauen nicht immer zusammen. Das wenige Essen, das aus Brot und Kohlsuppe zum Frühstück und Abendessen bestand, das stundenlange Stillstehen, die harte Arbeit, der enge unhygienische Raum, der es Parasiten wie Läuse und Krätze und Krankheiten wie Typhus leicht machte, der extreme Stress, ausgelöst durch die andauernde Todesangst und die ständigen Erniedrigungen, trieben die Frauen nicht nur in den Tod sondern auch in einen gnadenlosen Überlebensmodus. Die Inhaftierten waren den Aufseherinnen gänzlich ausgeliefert, von deren willkürlichen Ermessen hing alles ab.

Aufseherin: „Du bist unverschämt! Du bist ein frecher und böser Mensch!“

Unsere Führung geht weiter, über den Weg, den die Steinwalze hinterlassen hat, hin zu einem großen Gebäude. Die ehemalige Schneiderei, wie uns Angi erklärt. Eine der begehrtesten Arbeiten war die als Schneiderin. Auch unter den Umständen, dass die Inhaftierten die Uniformen für ihre Unterdrücker nähten oder sie verprügelt werden konnten, wenn der Aufseher der Schneiderei, der einzige Mann auf dem Gelände, einen seiner Wutanfälle hatte. Aber die Aufgaben waren nicht nur auf das Lager beschränkt. Akribische Dokumentationen beweisen, dass große Firmen wie Siemens sich die kostenlosen Arbeitskräfte aus dem Lager ausliehen um Aufgaben zu erledigen, die man den eigenen Mitarbeitern nicht zumuten wollte und die durchaus mit giftigen Substanzen zu tun hatten.

In uns kommt die Frage nach den Aufseherinnen auf. Die Angst und der Überlebenskampf der inhaftierten Frauen erscheint uns verständlich, aber was treibt die Aufseherinnen dazu an über die menschenunwürdigen Bedingungen, die Erniedrigungen und die Ermordungen nicht nur hinweg zu sehen sondern diese auch aktiv zu bedingen. Angi erklärt uns die Schulungen der Aufseheranwärterinnen. Abgesehen von der alltäglichen Propaganda besuchen die Aufseherinnen Vorbereitungsseminare, in denen das Gedankengut der Nationalsozialisten gefestigt werden soll und in denen gezielt die Inhaftierten entmenschlicht werden. Hinzu kommen die attraktiven Bedingungen wie ein eigenes Zimmer und ein Lohn, der den einer Fabrikarbeiterin weit übersteigt. Die beste Werbung für neue Aufseherinnen sind die Aufseherinnen selbst, die sich von den besseren „Arbeitsbedingungen“ locken lassen und diese an ihre Freundinnen und Bekannten weitergeben. Und schließlich ist es die beinahe uneingeschränkte Macht über andere, die für Arbeiterfrauen eine völlig neue Erfahrung war. Mit Statements wie diesen wurden die unwürdige Behandlung und die Bestrafungen legitimiert:

Aufseherin: „Du stinkst und du bist schmutzig!“

Die Nachkriegszeit gibt ihnen Recht: von den 3.500 Aufseherinnen, die bis zur Befreiung im KZ gearbeitet hatten, wurden nur 70 angeklagt, davon 30 verurteilt.

Die Führung endet schließlich außerhalb des KZs; beim Krematorium. Hier wurden unter strenger Aufsicht die toten Inhaftierten von lebenden Inhaftierten verbrannt und die Asche für ein hübsches Rosenbeet genutzt. Von hier aus kann man die Stadt Ravensbrück am gegenüberliegenden Ufer des Sees erahnen, genauso wie von der Stadt aus der Rauch aus dem Schornstein stetig zu sehen war. Menschen, die über die Grausamkeiten im KZ hinweggesehen und sich beteiligt hatten, müssten noch heute dort leben. Es passt zusammen wie ein Zahnrad: Zuschauer, kleine Akteure und Täterinnen.

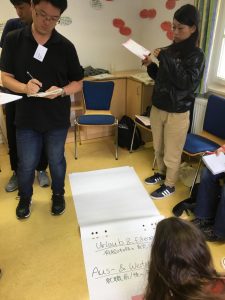

Angi stellt uns eine Aufgabe. Wir werden in Gruppen aufgeteilt und sollen uns zwei Fotomotive wählen und dann allen vorstellen. Wir wählen Motive aus, die uns inkludieren. Wir knien in unterschiedlichen religiösen Gebetshaltungen vor dem Blumenbeet, wir stellen das Machtgefälle zwischen Oberbefehlshaber, Aufseherinnen und Gefangenen nach, wir stecken die Unterkunft der Inhaftierten mit unseren eigenen Körpern ab um deren Größe zu erfassen. Angi ist stolz auf uns, weil wir den Mut haben uns selbst auf den Bildern zu verewigen und so den Fotos Leben einhauchen, schließlich ist ein KZ ein toter Ort. Es wirkt makaber.

Sie erzählt davon wie schwer es manches Mal ist die Gedenkstätte so zu erhalten wie sie ist. Die politische Führung der DDR hätte die Gedenkstätte gerne als Werbung für den Sozialismus genutzt, der jetzige politische Fokus möchte über Menschenrechte sprechen.

Wir wollen hier nicht von Menschenrechten erzählen, wir reden über Menschenrechtsverletzungen. Das ist Angis Statement.

Auch nach der Führung, des „Fotospaziergangs“ und der Fragerunde mit Angi hänge ich meinen Eindrücken des ehemaligen KZs noch etwas nach. Ich frage Akiko ob sie in Japan auch solche Gedenkstätten haben. Auch in Japan gab es Zeiten, in denen unvorstellbar grausame Menschenrechtsverletzungen legitimiert stattfanden. Nein, sagt sie. Gedenkstätten, die die Täterschaft der eigenen Bevölkerungen veranschaulichen gibt es nicht, nur die für die eigene Opferrolle, wie das Denkmal für die Toten von Hiroshima.

Ich muss an Angis Statement denken. Völlig egal wo Menschenrechte verletzt wurden, wichtig ist es doch sich daran zu erinnern, um diese Fehler nie mehr zu wiederholen.

einzelne eine Stofftasche als Andenken, welche wir schön gestalten und Unterschriften sammeln können. Nachdem wir ein paar Kennenlernspiele gespielt haben, präsentieren uns unsere japanischen Gäste traditionelle Kleidung.

einzelne eine Stofftasche als Andenken, welche wir schön gestalten und Unterschriften sammeln können. Nachdem wir ein paar Kennenlernspiele gespielt haben, präsentieren uns unsere japanischen Gäste traditionelle Kleidung. fet auch für uns toll, um weitere Spezialitäten Deutschlands kennenzulernen. Besonders gut kommt das deutsche Bier an 😀 .

fet auch für uns toll, um weitere Spezialitäten Deutschlands kennenzulernen. Besonders gut kommt das deutsche Bier an 😀 .